歐陽盛芝/國立臺灣博物館

李冬齡/美國馬里蘭大學植物學研究所博士

蟬翼腐爛的速度較蟲體慢許多,死去的蟬在地面上不會像蟲體般耗損或污染,澳大利亞生物物理學家華生(Gregory S. Watson)教授因此深入研究細菌與蟬翼的作用關係,發現的這種天然表面特性能殺死細菌,甚至功能比化學藥品更好。未來醫院病房、門把、廚房料理桌可以應用此一生物科技而不需要任何一滴消毒劑、沸水或微波來消滅細菌,此被稱為「蟬翼防禦系統」(defence system)。

|

|

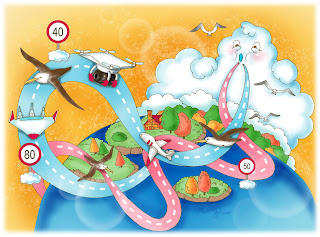

圖1. 蟬翼表面的奈米柱結構具有殺菌功效可開發仿生殺菌器材(繪製者:王美乃)。

|

華生教授和斯威本科技大學及西班牙學者組成國際研究團隊使用鳴蟬(Psaltoda claripennis)的翅膀作為樣本,其雙翅透明且具綠色翅脈,普遍分布於澳洲布里斯本,棲息於森林、灌木叢、後院、及花園,常成群出現在不太高的枝幹上休息;細菌則選用枯草桿菌(Bacillus subtilis NCIMB 3610T)、動性球菌(Planococcus

maritimus KMM 3738)、和金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus CIP 65.8T)。他們將細菌置於蟬翼表面繁衍,一段時間後使用奈米級的原子力顯微鏡觀察發現,細菌的細胞壁及細胞膜接觸到蟬翼時會被翅膀上的錐狀突起結構撕裂。

|

| 圖2. 臺灣常見的黑色型草蟬(Mogannia hebes)也具有透明雙翅(圖片來源:林士傑)。 |

科學家從觀察得知蟬翼表面密佈排列有接近六角形的成排奈米柱結構,每一根奈米柱呈錐狀,直徑50到70奈米,高度約200奈米,間距為170奈米的規則排列,而細菌細胞約500到1,000奈米,比蟬翼的奈米柱間距大許多倍,所以當細菌落到蟬翼表面時,奈米柱會在三分鐘內穿透細菌的細胞壁及細胞膜瓦解其本體,造成細菌死亡,即使在奈米柱表面包覆一層金膜,也不會影響殺菌效果,因此證實蟬翼表面的殺菌效果是來自奈米柱的物理構造,類似一個水球落在滿佈鈍釘的表面,不甚鋒利的釘子並不會立即戳破氣球的外表,但隨著時間增長,水的重量會拖曳球體下陷於釘子之間,最終導致氣球破裂,如同落在蟬翼表面的細菌因此死亡。

美國加州大學爾灣分校的研究團隊去(2015)年也曾利用俗稱壓克力的聚酸甲酯(poly methyl methacrylate,

PMMA)為材料,製造仿蟬翼的奈米柱結構,越密集的奈米柱殺菌效果越好,最多可降低大腸桿菌67%附著度、提高近1.5倍細菌死亡率。今(2016)年更進一步以成千的微小釘狀柱製作了一種仿蟬翼表面奈米柱構造的抗菌材質,由於能夠塑型成類似人類眼睛一樣的曲面,這種技術可以模擬無菌的人工眼角膜,預定年底前進入動物實驗階段,可幫助全球每年超過四萬需要移植眼角膜者不須等待捐贈而能恢復視力。

傳統的殺菌方式是用化學藥劑處理表面來殺菌,或是修改化學組成以防止細菌黏附,但都只有短期效用,而且殺菌化學藥劑還會產生抗藥性菌種,影響植入性醫材的生物相容性,未來利用材料表面的奈米構造殺菌可以避開原有的缺點。

(以上新聞編譯自2013年2月發行之Biophysical Journal雜誌等)

(本文由科技部補助「向大自然借鏡:生物行為的科學解密」執行團隊撰稿)

責任編輯:歐陽盛芝/國立臺灣博物館

審校:歐陽盛芝/國立臺灣博物館

日期:2016/10/6

本單元學術名稱:生物醫農>動物學

標籤:蟬翼殺菌功能將開發仿生殺菌器材

資料來源:

Pogodin,

S., J. Hasan, V. A. Baulin, H. K. Webb, V. K. Truong, T. H. P. Nguyen, V.

Boshkovikj, C. J. Fluke, G. S. Watson, J. A. Watson, R. J. Crawford, and E. P.

Ivanova. 2013. Biophysical model of bacterial cell interactions with

nanopatterned cicada wing surfaces. Biophysical Journal, 104(4): 835-840.

Dickson, M. N., E. I. Liang, L.

A. Rodriguez, N. Vollereaux, and A. F. Yee. 2015. Nanopatterned polymer

surfaces with bactericidal properties. Biointerphases, 10(2): 021010-1-8.

Ivanova, E. P., J. Hasan, H, K.

Webb, V. K. Truong, G. S. Watson, J. A. Watson, V. A. Baulin, S. Pogodin, J. Y.

Wang, M. J. Tobin, C. Löbbe, and R. J. Crawford. 2012. Natural bactericidal

surfaces: mechanical rupture of Pseudomonas

aeruginosa cells by cicada wings. Small, 8(16): 2489-2494.

Kowalski, K. 2016. Plastic that

mimics insect wings kills bacteria. Science News for Students / Technology

Microbes, March 15, 2016.

Yirka, B. 2013. Researchers

find cicada wing structure able to kill bacteria on contact (w/video). Phys.org

/ News, March 6, 2013.

延伸學習:

Bernstein S. and K. Cottingham. 2016. Insect wings inspire

antibacterial surfaces for corneal transplants, other medical devices. American

Chemical Society / News / News Release, March 15, 2016.

Middleton, A. 2013. Human eye cells grown on cicada wings.

Australian Geographic / News, March 27, 2013.