賴婉婷/國立臺灣博物館研究組

歐陽盛菊/國立清華大學工業工程與工程管理研究所碩士

歐陽盛芝/國立臺灣博物館

美國哈佛大學韋斯生物啟發工程研究所(Harvard

University's Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering)今(2016)年8月於《自然》期刊發表利用矽膠以3D列印製作出高度不到兩公分的全世界第一個仿生全軟體機器人「Octobot」,這是繼2015年該研究團隊利用有機矽彈性體成功製作四隻觸手仿生章魚軟體機器人後,另一項仿生科技突破。未來隨著材料科學和3D列印技術應用的進步,將可能改變軟體機器人在人類社會中扮演的角色,除了可以迅速的穿越狹小、不規則的空間執行救援任務外,也能在深海進行探勘、維修海底電纜或是深海發電機、在核能電廠進行檢修維護或廢爐作業而不用擔心輻射,甚至可在外太空讓機器人尋找外星世界的水源。

|

| 仿生章魚全軟體機器人「Octobot」將擴大機器人的應用領域(繪製者:王美乃)。 |

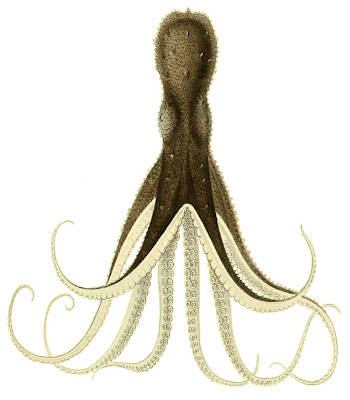

章魚身體呈囊狀,有一對很大的複眼及八隻可收縮的觸手(即腕足),因此又名八爪魚。每隻觸手均有兩排約300多個肉質吸盤,感覺非常靈敏,能有力的握持他物。運動時可用一隻觸手單獨動作,也可以兩、四或八隻成組動作。休息時仍有一至二隻觸手持續向著四周移動,若被輕觸刺激就會立刻反應,準備進攻或撤退逃走,無論是控制機制或實際運動方式都非常靈活,因此常成為製作仿生機器人的對象。

|

| 普遍分布於熱帶和溫帶海域的真章魚(Octopus vulgaris)是常用仿生動物(圖片來源:歐陽盛芝)。 |

僅有巴掌大小的Octobot具有八隻觸手,機體不含任何堅硬零件,只有微小管路組成微流體電路(microfluidic

logic)的軟電路板,全部材料成本不到3美元,機體材料為「有機矽彈性體」(Sylgard,即polydimethylsiloxane, PDMS)和「電活性水凝膠彈性體」(electroactive polymer, EAP,其中一類為水凝膠彈性體hydrogel elastomer),藉由一個小型過氧化氫電池作為燃料,不需通電即可自動啟動,當過氧化氫溶液與嵌入的鉑微粒接觸時,經化學反應會產生液氣態混合的水和氧氣,當氧氣增多,控制器所受壓力改變,就能透過不同的閥門控制進行動作切換,最後氣體和水會從機器人氣孔釋放,因此又被暱稱為「放屁章魚」。目前一公克燃料可讓Octobot動作至多八分鐘,這項基本設計能按比例放大或縮小,根據機器人的工作內容增加或減少燃料容量。

2015年所研發的仿生章魚軟體機器人體長約12.7公分,僅有四隻觸手,必須以外接直流電方式驅動,利用蝕刻微流體(Lithographic microfluidic)技術製成的微流體管路控制行動,透過四隻觸手內的小汽缸帶動排氣泵驅動,當壓縮空氣或氣體注入四隻觸手後,具有超彈性的觸手會像氣球一樣擴張,隨著氣體量控制的變化而有擴張、收縮、伸直、蜷曲、復原等動作,就能靈活的在地面爬行或滑行、跳高,甚至能夠抓住雞蛋和燈泡。且為了增進運動性,研究團隊將機體分成兩層結構製作,一層是具彈性可強烈收縮、且受壓就會變形的有機矽塑膠(Ecoflex),另一層是相對較不具彈性,由有機矽彈性體構成的制動層。此軟體機器人測試時1分鐘內就可爬進高度低於1.9公分的玻璃板下,在此狹縫中連續來回穿梭可高達15次;另在3.3秒內可完成一次四隻觸手膨脹收縮的循環,依製造觸手的有機矽塑膠彈性而產生不同的運動速度,分別測得每小時13±0.6、24±3公尺,甚至高達92±4.3公尺,約為體長的725倍距離。

研究人員也曾測試在這款軟體機器人的體表覆蓋一層人造皮膚,當染料注入機體的微流體管路後,可在30秒內迅速變色;若加入螢光材料可讓其圖案、亮度、甚至體溫和形狀都隨環境溫度或光線等變化而改變,並與周圍環境融為一體,因此依需求可控制它顯示特定文字或圖案、各色亮光,甚至發出紅外線,或者躲過紅外線與熱感應的偵測,即已具備動態偽裝的能力。研究成果可應用於開發間諜機器人,還能在協助救災,幫助搜索和救援,使救難人員或罹難者輕易標定位置,或是在手術中標定位置、移動神經及血管或肌肉等功效。

由於Octobot可自帶燃料,獨立行動,並且只利用簡單的化學反應當能源,燃燒後僅產生水和氧氣,完全對環境無負擔,更利於水下活動,具有輕便、靈活、相對便宜的優點,可作為單次性機器使用。缺點是尚未能控制往某個特定的方向運動,並且沒有開關,其行動和隱形能力還需要改進。因此未來研究團隊將參考各階段成果,在Octobot上安裝更複雜的控制器和傳感器,使其具有探測周圍環境,發展接近或者躲避物體的能力,甚至研發出可延展的肌肉、細胞、感應器和控制系統。

(以上新聞編譯自2016年8月25日發行之Nature雜誌等)

(本文由科技部補助「向大自然借鏡:生物行為的科學解密」執行團隊撰稿)

責任編輯:歐陽盛芝/國立臺灣博物館

審校:歐陽盛芝/國立臺灣博物館

日期:2016/11/10

本單元學術名稱:生物醫農>動物學

標籤:仿生章魚新突破-從軟中帶硬進階到全軟體機器人時代

資料來源:

Wehner,

M., R. L. Truby, D. J. Fitzgerald, B. Mosadegh, G. M. Whitesides, J. A. Lewis,

and R. J. Wood. 2016. An Iintegrated design and fabrication strategy for entirely

soft, autonomous robots. Nature, 2016, 536(7617): 451-455 (+11pp. Research

Letter).

Price,

M. 2016. 'Octobot' is the world’s first soft-bodied robot. Science / News,

August 24, 2016.

延伸學習:

Rus,

D. and M. T. Tolley. 2015. Design, fabrication and control of soft robots.

Nature, 521(7553): 467-475.

Shepherd, R. F., F. Ilievski, W. Choi, S. A. Morin, A. A.

Stokes, A. D. Mazzeo, X. Chen, M. Wang, and G. M. Whitesides. 2011. Multigait soft

robot. PNAS

(Proceedings of the National Academy of Sciences), 108(51): 20400-20403.

Whitesides,

G. M. 2015. Bioinspiration: something for everyone. Interface

Focus, 5: 20150031 ( http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2015.0031).